sábado, 9 de enero de 2010

viernes, 8 de enero de 2010

sábado, 30 de agosto de 2008

CUENTO INFANTIL

INTRODUCCION

Uno de mis sobrinos que tiene 4 años vive en una granja con sus padres y abuelos, en un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca donde el sustento familiar es la agricultura y la ganaderia. El pequeño Angel, que asi se llama, desde bien pequeñito se ha familiarizado con todo lo relacionado con el campo. No le da miedo acercarse a la vacas lecheras, ni pereza en preparar a las ovejas de leche para ser ordeñadas mecanicamente. Bien sabe como se las arrea para encerrarlas en las cárceles donde se les extraerá la leche, como bien sabe cuando ya han terminado de dar su maná blanco y las suelta a la cerca. Con solo 4 añitos sabe como voltear la tierra para buscar patatas y cuales se pueden coger y cuales no. En fin, es lo que esta viviendo y lo esta aprendiendo bien. Es un niño que le gusta mucho el campo y todo lo relacionado con el. Imaginad como será el tema que lo que suele pedirle a los Reyes Magos ha sido un tractor John Deere, la cubeta de agua para regar, la pala excavadora etc. Su DVD preferido es uno comercial de la casa de tractores. Se puede pasar horas viendo este video. Un dia me pidio que le contara un cuento. Le pregunté que queria que le leyera pero no quiso. Queria que me lo inventara. Asi lo hice, me invente un cuento de dos ovejitas aventureras. Este cuento despues lo escribi, y aunque se escribir no es mi fuerte, os lo dejo aqui para que lo leais y si os gusta y teneis hijos o sobrinos en edad, pues nada contadselo. Por cierto adjunto unas fotos de mis sobrino con lo que os he contado para que veais.

LA GRAN AVENTURA DE BALARINA Y BALARONA

Por Manuel Masegosa Jiménez

Aquel invierno estaba siendo especialmente crudo. La nieve y el frío se instalaron en la comarca y mucho de los animales de la dehesa y de las granjas lo estaban pasando bastante mal. No era el caso de Balarina y Balarona, dos ovejitas de leche que con su mamá, la gran Dori, habitaban en los establos de un buen granjero. Estaban a salvo del frío y muy calentitas junto a sus compañeras de rebaño. Dos veces al día el buen granjero las ordeñaba para vaciar sus ubres y les daba su comida preferida. La jornada diaria la pasaban charlando unas con otras, pues nadie podía salir del establo por el temporal. Sin embargo una de las noches mas tranquilas de aquel invierno, todo iba a cambiar. Oyeron unos ruidos poco habituales y Dori se puso algo nerviosa. Jara, la perrita pastora no hacia mas que ladrar y ladrar. Las demás ovejas del rebaño también se inquietaron, pues los ruidos eran cada vez mas persistentes. Se oían por detrás de la ordeñadora, por la puerta de delante, incluso por el tejado se llegaron a escuchar esos ruidos. Todo el rebaño estaba expectante pero muy, muy nervioso. - ¡ Baaaalarina, Baaaalarona! Acercaos a mi y no os mováis de mi lado!-dijo mama Dori muy asustada ya, pues los ruidos eran incesantes. De pronto un enorme estruendo seguido de varias pequeñas explosiones de cristales rotos inundó todo el establo. La puerta grande de la entrada principal se había abierto de repente y un viento gélido penetró hasta el ultimo rincón. Las ovejitas se asustaron muchísimo y empezaron a correr de un lado a otro sin sentido y sin saber que hacer.

–Quedaaaaos junto a mí. No os separeiiiis- le dijo mama Dori a sus hijitas. Aquella noche después de la gran nevada, dejó un oscuro cielo raso y con una enorme luna llena que apenas alumbraba con su tenue luz invernal. Es misma luz, entraba por los ventanucos rotos de las paredes del establo y entraba también, por la puerta abierta.

Apareció en ese momento en la penumbra una sombra casi fantasmal. Una figura negra de cuatro patas se recortaba al trasluz. Sus ojos brillaban de una manera especial y su hocico entreabierto dejaba ver sus colmillos afilados y oler su fétido aliento. Era Lupu y sus secuaces, un lobo muy malo y malvado de la sierra que de vez en cuando, atacaba a los rebaños del entorno. Lupus y sus amigos estaban muy hambrientos. Empezaron a atacar a todas las ovejitas y mama Dori arremetió contra ellos. Golpeándoles en las costillas. Mientras Dori gritaba a sus hijitas asustadas –Huiiiiid, huiiiiid-. Mama Dori fue mordida por Lupu y uno de los suyos en una patita. Dori se revolvió en el suelo mientras Balarina y Balarona, miraban aterradas la situación. – ¡Huiiiiid, marchaos de aquiiiiii, y poned a salvo vuestras vidas!, volvió a gritar mama Dori a sus hijitas. De pronto Balarina y Balarona, temblando, se miraron un instante y echaron a corren hacia la puerta tan rápido como pudieron. Tanto corrieron que, incluso, fueron capaces de saltar la verja de la cerca de recreo que les tenia el granjero para su esparcimiento.

Muy asustadas siguieron corriendo a campo traviesa. Detrás dejaban los balidos desconsolados de alguna de sus amigas que estaban siendo atacadas por el malvado lupus y sus malísimos compañeros de manada. Balarina y Balarona corrieron tanto, tanto, que de pronto se dieron cuenta de que ya no veían la granja ni oían nada. Solo se oían a sí mismas, jadeantes, con la respiración entrecortada y el miedo en sus pezuñas. Balarina y Balarona, siguieron caminando con dificultad por la nieve y de repente........ Otro susto tan aterrador como el anterior. Las ovejitas cayeron por un terraplén sin poder hacer nada. Cayeron, cayeron y cayeron tanto, que sus cuerpecitos acolchados no pudieron dejar de sufrir golpes y arañazos. En el fondo de aquel túnel sin aparente salida quedaron atrapadas y malheridas. Balarina y Balarona se cayeron por el hueco abierto en el suelo que daba a una antigua mina que había entre Valderrodrigo y Encinasola.

Nadie sabe el tiempo que las ovejitas estuvieron dormidas en aquel túnel oscuro. Balarina despertó. Le dolía todo el cuerpo. Como pudo se puso de pie sobre sus cuatro patitas. Tenia una pezuña ensangrentada y esa pata no podía apoyarla bien. Balarina intento despertar a Balarona.

¡Hermaaaaana, hermaaaana, despierta por favor!. Abrió los ojos como pudo y miro a su hermana. –Me duelen hasta los rizos de la lana- contestó. Ambas sonrieron y se fundieron en un abrazo. Rápidamente pensaron en mama Dori y en sus compañeras de rebaño. No sabían lo que habría sido de ellas aunque se temían lo peor y se entristecieron mucho.

Lo primero que había que hacer en aquella galería oscura en la que solo entraba un resquicio de luz por el techo, era encontrar una salida para escapar de otra aquella situación tan peligrosa como la vivida días antes. Balarina y Balarona estaban discutiendo y pensando como debían salir de allí, pero no encontraban una solución razonable. De pronto una delicada voz interrumpió su conversación. Miraron al suelo y vieron a una pequeña lagartija verdosa que movía constantemente sus ojos y su larguísima y nerviosa cola. Era Gusi y ella vivía allí. –yo se como podéis salir- le dijo.- tenéis que seguir por este túnel y pronto veréis la luz al fondo-. Las hermanas agradecieron la información y se dispusieron a seguir adelante por el tenebroso túnel. La lagartija Gusi tenia razón. Pronto vieron una luz que se hacia mas grande cuanto mas avanzaban. Era la salida de la mina.

Muy pronto estuvieron fuera de aquel espantoso y oscuro tubo de tierra negro. El día era muy frío, pero precioso. Un sol radiante bañaba la dehesa. Las encinas les parecían más hermosas que otras veces. Comenzaron a caminar, pero en realidad no sabían hacia donde tenían que dirigirse. Balarina y Balarona nunca habían salido de la cerca del granjero y por primera vez en su vida se veían solas y desvalidas. Al poco tiempo de ir caminando vieron a una conejita con su camada. Sus gazapillos iban jugueteando y armando mucho ruido entre los jarales y las zarzas. –Buenos días, Sra. Coneja- le dijo Balarona. – Buenos días – contestó amablemente- Me llamo Leporina, ¿en qué puedo ayudaros? Preguntó. Las hermanas, entablando conversación rápidamente pues esto se les daba muy bien, le contaron la historia vivida, y la conejita y sus gazapos se pusieron muy tristes pues ellos sufrían constantemente los ataques de los feroces lobos. Leporina les indico que tenían que seguir la vereda hasta llegar a una casita blanca. Allí vivía Muuva la gran vaca. Ella les indicaría el camino a casa. Las hermanas ovejas dieron las gracias a la conejita y prosiguieron su camino. Aquella aventura les estaba gustando, pero en este momento lo que más añoraban ahora era a mama Dori. No sabían que habría pasado en la granja, no sabían cuantos días llevaban fuera de casa, pero lo peor de todo es que no sabían si iban a poder volver. Esto les asustaba mucho.

Tras caminar bastante tiempo, Balarina y Balarona hicieron un alto para descansar y comer un poquito de brotes frescos de hierba que había en algunos lados del camino, y que la nieve no había tapado. El día seguía calentando algo mas el ambiente frío e invernal. En algunos lugares la nieve ya se había derretido y unos reguerillos de agua corrían por el camino. Después de alimentarse y descansar prosiguieron su camino. Caminaron y caminaron por aquel sendero hasta que de pronto vieron una bonita casa. Pertenecía a otra granja. Allí estaría Muuva, la gran vaca. Ella les ayudaría. De pronto apareció un apuesto gallo. Se llamaba Kirico y era el gallo del corral de la granja. -¿qué hacen por aquí estas ovejitas descarriadas? Preguntó Kirico. Las hermanas volvieron a relatar lo sucedido y el gallo, orgulloso y vanidoso, dándose la importancia que solo un gallo de corral se suele dar, las llevo en presencia de la gran vaca Muuva.

Su aspecto era.......... pues de vaca, pero con un aire intelectual con aquel sombrero de paja en su cabeza y sus enormes gafas redondas. Se adivinaba claramente que aquella vaca iba a sacar del apuro a las jóvenes ovejas descarriadas. -¿Mmmmuuuuy buenos días, que os trae por aquí pequeñas ovejas?, ¿Acaso andáis perdidas y necesitáis regresar a vuestra granja? Las hermanas, sorprendidas, contestaron afirmativamente y relataron lo sucedido en la granja con todo detalle y lo que después les paso en la mina. Les dijeron como la lagartija Gusi les había indicado la salida de la mina y como, Leporina la coneja, les había ayudado señalándoles el camino que debían seguir. Muuva, que era muy sabia, las escucho atentamente. Y con la paciencia y amabilidad de una gran vaca, les dijo a las ovejas que no se preocuparan pues estaban muy cerca de su granja. Muy tranquilamente les explicó que camino debían tomar y Balarina y Balarona se pusieron en marcha, no si agradecer antes la ayuda prestada a la gran vaca Muuva y al apuesto y orgulloso gallo Kirico.

Después de un largo rato caminando, sus fuerzas empezaban a flaquear. Además, ambas estaban heridas y muy tristes. La tristeza es como una mochila pesada con la que algunas veces tenemos que cargar y que nos hace ir mas despacio y cansados. ¡Pero que nos podemos quitar cuando queramos!.- Eso es lo que pensó Balarona al reconocer en la dehesa la encina donde suelen sestear en las tardes tórridas del verano. Además por primera vez escucharon algo que les era familiar. A lo lejos se oían los ladridos de un perro pastor. Balarina y Balarona se miraron y sonrieron. A la vez gritaron. -¡Jaaara, Jaaara! Y la perrita pastora las oyó de inmediato. Su olfato no le engañaba. A lo lejos vio a las dos ovejas y estas, a su vez vieron a la querida perrita. Las tres saltaron de alegría y se fundieron en un tierno abrazo. Jara, como de costumbre, las azuzó cariñosamente para que entraran rápidamente en la cerca. Allí estaban las demás que empezaron a balar de pura alegría. La cerca de la granja era una fiesta. Todas las ovejas rodearon a las aventureras para que contaran su experiencia en el exterior. Pero Balarina y Balarona en este momento solo querían saber que había sido de Mama Dori. De pronto oyeron una voz que decía: ¿Hijas mías, hijas mías donde estáis? Pregunto mama Dori. Las ovejitas del rebaño hicieron un pasillo para que Balarina y Balarona se encontraran con su mama. Las tres se miraron. Sus ojos húmedos expresaban la felicidad del reencuentro. Todas se fundieron en un emotivo abrazo que hizo sollozar a todo el rebaño. Al fin, la familia estaba de nuevo unida.

Mama Dori estaba muy contenta y feliz. Que le faltara una patita, que el malvado Lupu le había destrozado de un mordisco, ahora no le importaba. Sus hijitas estaban de nuevo con ella, eso era lo único importante. Otras ovejas estuvieron heridas durante días como consecuencia de los mordiscos de los lobos, pero afortunadamente todo había pasado ya. Dori les contó a las jóvenes ovejas como el granjero fue alertado por los ladridos insistentes de Jara y como, con su escopeta hirió mortalmente a Lupu acabando con su vida. Los demás lobos de la manada huyeron despavoridos al oir los disparos de la escopeta. Incluso alguno de ellos también salió herido de las veces que el buen granjero disparo a aquellas sombra siniestras y malvadas. Y es que la maldad siempre tienen el mismo final y los lobos nunca mas volvieron a molestar a las ovejas.

Afortunadamente, el rebaño ya estaba completo y el malísimo Lupus ya no volvería hacer de las suyas, pues había sido eliminado ya. A partir de ahora, con el escarmiento dado a los lobos, todas la ovejitas vivirían felices y contentas en el establo del buen granjero. Balarina y Balarona cuidaron mucho a mama Dori que se recuperó de sus heridas. Jara siguió pastoreando a sus amigas y todos en la granja fueron felices por siempre jamás. Y colorin colorado, este cuento se ha acabado.

- F I N -

Por Manuel Masegosa Jiménez

Aquel invierno estaba siendo especialmente crudo. La nieve y el frío se instalaron en la comarca y mucho de los animales de la dehesa y de las granjas lo estaban pasando bastante mal. No era el caso de Balarina y Balarona, dos ovejitas de leche que con su mamá, la gran Dori, habitaban en los establos de un buen granjero. Estaban a salvo del frío y muy calentitas junto a sus compañeras de rebaño. Dos veces al día el buen granjero las ordeñaba para vaciar sus ubres y les daba su comida preferida. La jornada diaria la pasaban charlando unas con otras, pues nadie podía salir del establo por el temporal. Sin embargo una de las noches mas tranquilas de aquel invierno, todo iba a cambiar. Oyeron unos ruidos poco habituales y Dori se puso algo nerviosa. Jara, la perrita pastora no hacia mas que ladrar y ladrar. Las demás ovejas del rebaño también se inquietaron, pues los ruidos eran cada vez mas persistentes. Se oían por detrás de la ordeñadora, por la puerta de delante, incluso por el tejado se llegaron a escuchar esos ruidos. Todo el rebaño estaba expectante pero muy, muy nervioso. - ¡ Baaaalarina, Baaaalarona! Acercaos a mi y no os mováis de mi lado!-dijo mama Dori muy asustada ya, pues los ruidos eran incesantes. De pronto un enorme estruendo seguido de varias pequeñas explosiones de cristales rotos inundó todo el establo. La puerta grande de la entrada principal se había abierto de repente y un viento gélido penetró hasta el ultimo rincón. Las ovejitas se asustaron muchísimo y empezaron a correr de un lado a otro sin sentido y sin saber que hacer.

–Quedaaaaos junto a mí. No os separeiiiis- le dijo mama Dori a sus hijitas. Aquella noche después de la gran nevada, dejó un oscuro cielo raso y con una enorme luna llena que apenas alumbraba con su tenue luz invernal. Es misma luz, entraba por los ventanucos rotos de las paredes del establo y entraba también, por la puerta abierta.

Apareció en ese momento en la penumbra una sombra casi fantasmal. Una figura negra de cuatro patas se recortaba al trasluz. Sus ojos brillaban de una manera especial y su hocico entreabierto dejaba ver sus colmillos afilados y oler su fétido aliento. Era Lupu y sus secuaces, un lobo muy malo y malvado de la sierra que de vez en cuando, atacaba a los rebaños del entorno. Lupus y sus amigos estaban muy hambrientos. Empezaron a atacar a todas las ovejitas y mama Dori arremetió contra ellos. Golpeándoles en las costillas. Mientras Dori gritaba a sus hijitas asustadas –Huiiiiid, huiiiiid-. Mama Dori fue mordida por Lupu y uno de los suyos en una patita. Dori se revolvió en el suelo mientras Balarina y Balarona, miraban aterradas la situación. – ¡Huiiiiid, marchaos de aquiiiiii, y poned a salvo vuestras vidas!, volvió a gritar mama Dori a sus hijitas. De pronto Balarina y Balarona, temblando, se miraron un instante y echaron a corren hacia la puerta tan rápido como pudieron. Tanto corrieron que, incluso, fueron capaces de saltar la verja de la cerca de recreo que les tenia el granjero para su esparcimiento.

Muy asustadas siguieron corriendo a campo traviesa. Detrás dejaban los balidos desconsolados de alguna de sus amigas que estaban siendo atacadas por el malvado lupus y sus malísimos compañeros de manada. Balarina y Balarona corrieron tanto, tanto, que de pronto se dieron cuenta de que ya no veían la granja ni oían nada. Solo se oían a sí mismas, jadeantes, con la respiración entrecortada y el miedo en sus pezuñas. Balarina y Balarona, siguieron caminando con dificultad por la nieve y de repente........ Otro susto tan aterrador como el anterior. Las ovejitas cayeron por un terraplén sin poder hacer nada. Cayeron, cayeron y cayeron tanto, que sus cuerpecitos acolchados no pudieron dejar de sufrir golpes y arañazos. En el fondo de aquel túnel sin aparente salida quedaron atrapadas y malheridas. Balarina y Balarona se cayeron por el hueco abierto en el suelo que daba a una antigua mina que había entre Valderrodrigo y Encinasola.

Nadie sabe el tiempo que las ovejitas estuvieron dormidas en aquel túnel oscuro. Balarina despertó. Le dolía todo el cuerpo. Como pudo se puso de pie sobre sus cuatro patitas. Tenia una pezuña ensangrentada y esa pata no podía apoyarla bien. Balarina intento despertar a Balarona.

¡Hermaaaaana, hermaaaana, despierta por favor!. Abrió los ojos como pudo y miro a su hermana. –Me duelen hasta los rizos de la lana- contestó. Ambas sonrieron y se fundieron en un abrazo. Rápidamente pensaron en mama Dori y en sus compañeras de rebaño. No sabían lo que habría sido de ellas aunque se temían lo peor y se entristecieron mucho.

Lo primero que había que hacer en aquella galería oscura en la que solo entraba un resquicio de luz por el techo, era encontrar una salida para escapar de otra aquella situación tan peligrosa como la vivida días antes. Balarina y Balarona estaban discutiendo y pensando como debían salir de allí, pero no encontraban una solución razonable. De pronto una delicada voz interrumpió su conversación. Miraron al suelo y vieron a una pequeña lagartija verdosa que movía constantemente sus ojos y su larguísima y nerviosa cola. Era Gusi y ella vivía allí. –yo se como podéis salir- le dijo.- tenéis que seguir por este túnel y pronto veréis la luz al fondo-. Las hermanas agradecieron la información y se dispusieron a seguir adelante por el tenebroso túnel. La lagartija Gusi tenia razón. Pronto vieron una luz que se hacia mas grande cuanto mas avanzaban. Era la salida de la mina.

Muy pronto estuvieron fuera de aquel espantoso y oscuro tubo de tierra negro. El día era muy frío, pero precioso. Un sol radiante bañaba la dehesa. Las encinas les parecían más hermosas que otras veces. Comenzaron a caminar, pero en realidad no sabían hacia donde tenían que dirigirse. Balarina y Balarona nunca habían salido de la cerca del granjero y por primera vez en su vida se veían solas y desvalidas. Al poco tiempo de ir caminando vieron a una conejita con su camada. Sus gazapillos iban jugueteando y armando mucho ruido entre los jarales y las zarzas. –Buenos días, Sra. Coneja- le dijo Balarona. – Buenos días – contestó amablemente- Me llamo Leporina, ¿en qué puedo ayudaros? Preguntó. Las hermanas, entablando conversación rápidamente pues esto se les daba muy bien, le contaron la historia vivida, y la conejita y sus gazapos se pusieron muy tristes pues ellos sufrían constantemente los ataques de los feroces lobos. Leporina les indico que tenían que seguir la vereda hasta llegar a una casita blanca. Allí vivía Muuva la gran vaca. Ella les indicaría el camino a casa. Las hermanas ovejas dieron las gracias a la conejita y prosiguieron su camino. Aquella aventura les estaba gustando, pero en este momento lo que más añoraban ahora era a mama Dori. No sabían que habría pasado en la granja, no sabían cuantos días llevaban fuera de casa, pero lo peor de todo es que no sabían si iban a poder volver. Esto les asustaba mucho.

Tras caminar bastante tiempo, Balarina y Balarona hicieron un alto para descansar y comer un poquito de brotes frescos de hierba que había en algunos lados del camino, y que la nieve no había tapado. El día seguía calentando algo mas el ambiente frío e invernal. En algunos lugares la nieve ya se había derretido y unos reguerillos de agua corrían por el camino. Después de alimentarse y descansar prosiguieron su camino. Caminaron y caminaron por aquel sendero hasta que de pronto vieron una bonita casa. Pertenecía a otra granja. Allí estaría Muuva, la gran vaca. Ella les ayudaría. De pronto apareció un apuesto gallo. Se llamaba Kirico y era el gallo del corral de la granja. -¿qué hacen por aquí estas ovejitas descarriadas? Preguntó Kirico. Las hermanas volvieron a relatar lo sucedido y el gallo, orgulloso y vanidoso, dándose la importancia que solo un gallo de corral se suele dar, las llevo en presencia de la gran vaca Muuva.

Su aspecto era.......... pues de vaca, pero con un aire intelectual con aquel sombrero de paja en su cabeza y sus enormes gafas redondas. Se adivinaba claramente que aquella vaca iba a sacar del apuro a las jóvenes ovejas descarriadas. -¿Mmmmuuuuy buenos días, que os trae por aquí pequeñas ovejas?, ¿Acaso andáis perdidas y necesitáis regresar a vuestra granja? Las hermanas, sorprendidas, contestaron afirmativamente y relataron lo sucedido en la granja con todo detalle y lo que después les paso en la mina. Les dijeron como la lagartija Gusi les había indicado la salida de la mina y como, Leporina la coneja, les había ayudado señalándoles el camino que debían seguir. Muuva, que era muy sabia, las escucho atentamente. Y con la paciencia y amabilidad de una gran vaca, les dijo a las ovejas que no se preocuparan pues estaban muy cerca de su granja. Muy tranquilamente les explicó que camino debían tomar y Balarina y Balarona se pusieron en marcha, no si agradecer antes la ayuda prestada a la gran vaca Muuva y al apuesto y orgulloso gallo Kirico.

Después de un largo rato caminando, sus fuerzas empezaban a flaquear. Además, ambas estaban heridas y muy tristes. La tristeza es como una mochila pesada con la que algunas veces tenemos que cargar y que nos hace ir mas despacio y cansados. ¡Pero que nos podemos quitar cuando queramos!.- Eso es lo que pensó Balarona al reconocer en la dehesa la encina donde suelen sestear en las tardes tórridas del verano. Además por primera vez escucharon algo que les era familiar. A lo lejos se oían los ladridos de un perro pastor. Balarina y Balarona se miraron y sonrieron. A la vez gritaron. -¡Jaaara, Jaaara! Y la perrita pastora las oyó de inmediato. Su olfato no le engañaba. A lo lejos vio a las dos ovejas y estas, a su vez vieron a la querida perrita. Las tres saltaron de alegría y se fundieron en un tierno abrazo. Jara, como de costumbre, las azuzó cariñosamente para que entraran rápidamente en la cerca. Allí estaban las demás que empezaron a balar de pura alegría. La cerca de la granja era una fiesta. Todas las ovejas rodearon a las aventureras para que contaran su experiencia en el exterior. Pero Balarina y Balarona en este momento solo querían saber que había sido de Mama Dori. De pronto oyeron una voz que decía: ¿Hijas mías, hijas mías donde estáis? Pregunto mama Dori. Las ovejitas del rebaño hicieron un pasillo para que Balarina y Balarona se encontraran con su mama. Las tres se miraron. Sus ojos húmedos expresaban la felicidad del reencuentro. Todas se fundieron en un emotivo abrazo que hizo sollozar a todo el rebaño. Al fin, la familia estaba de nuevo unida.

Mama Dori estaba muy contenta y feliz. Que le faltara una patita, que el malvado Lupu le había destrozado de un mordisco, ahora no le importaba. Sus hijitas estaban de nuevo con ella, eso era lo único importante. Otras ovejas estuvieron heridas durante días como consecuencia de los mordiscos de los lobos, pero afortunadamente todo había pasado ya. Dori les contó a las jóvenes ovejas como el granjero fue alertado por los ladridos insistentes de Jara y como, con su escopeta hirió mortalmente a Lupu acabando con su vida. Los demás lobos de la manada huyeron despavoridos al oir los disparos de la escopeta. Incluso alguno de ellos también salió herido de las veces que el buen granjero disparo a aquellas sombra siniestras y malvadas. Y es que la maldad siempre tienen el mismo final y los lobos nunca mas volvieron a molestar a las ovejas.

Afortunadamente, el rebaño ya estaba completo y el malísimo Lupus ya no volvería hacer de las suyas, pues había sido eliminado ya. A partir de ahora, con el escarmiento dado a los lobos, todas la ovejitas vivirían felices y contentas en el establo del buen granjero. Balarina y Balarona cuidaron mucho a mama Dori que se recuperó de sus heridas. Jara siguió pastoreando a sus amigas y todos en la granja fueron felices por siempre jamás. Y colorin colorado, este cuento se ha acabado.

- F I N -

domingo, 24 de agosto de 2008

EL TEATRO ROMANO DE MERIDA

INTRODUCCION

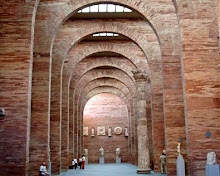

En la arqueología romana destaca sobremanera el Teatro de Augusta Emerita, por ser el edificio mejor conservado de todos los espacios de la antigua colonia y capital lusitana y por su singularidad tanto en forma y soluciones arquitectónicas como en elementos ornamentales y decorativos. Gracias a todo esto podemos restituir en gran medida la fisonomía del teatro y determinar, por tanto, que se trata de una estrella del patrimonio peninsular y mundial, como así fue reconocido por la UNESCO para el yacimiento emeritense. Además, aún hoy perdura su uso como recinto destinado al espectáculo en el período estival en el internacional Festival de Teatro Clásico de Mérida.El conocimiento del teatro emeritense se remonta a las fuentes antiguas, esencialmente viajeros y eruditos que, en lo que podríamos llamar una fase prearqueológica, vienen a describir las ruinas del imponente complejo, junto al vecino anfiteatro.Poseemos una ingente producción de grabados y menciones antiguas que, en especial desde el siglo XVIII con las excavaciones del Marqués de Valdeflores y Villena, vienen a recordarnos la sensibilidad de todos cuantos contemplaron las moles emergentes de «aquel niño dormido en los brazos de un gigante», palabras de Mariano José de Larra para expresar el esplendor latente de la antigua Augusta Emerita en la Mérida que él conoce.La excavación sistemática del complejo teatral comenzó a principios del siglo XX, y podríamos afirmar que aún serían precisas nuevas campañas para determinar y perfilar algunos problemas e hipótesis que quedan pendientes, pues, como todos los edificios utilitarios, es fruto del devenir de los siglos, y lo recuperado en las excavaciones nos permite apenas conocer sólo en parte esa secuencia evolutiva. En síntesis, el teatro emeritense se erige en los primeros momentos de la vida colonial, exactamente en el año 16-15 a.C. como sabemos por la epigrafía conmemorativa del tal evento. Apenas unos años más tarde se inician nuevos cambios en el complejo monumental, se trata de las reformas del período julio claudio, que ocuparán todo el primer siglo d.C. Los reinados de Trajano y Adriano, desde fines del siglo I a comienzos del II, completarán nuevos espacios en el mismo. Finalmente, ya en el siglo IV, en el período constantiniano, se documentan epigraficamente nuevos cambios en el teatro. De ahí se enlazaría su progresivo abandono y reutilización ulterior para acabar siendo «redescubierto» en los albores del siglo XX por los insignes arqueólogos D. José Ramón Mélida y D. Maximiliano Macías, responsables de su recuperación arqueológica.

UBICACION DE LOS EDIFICIOS DE ESPECTACULOS

La planificación de la colonia romana se realizó con miras de futuro, dejando a lo que parece intramuros espacios libres que se fueron ocupando en el curso del tiempo. Tras la ejecución de las obras de infraestructura higiénica urbanas, cloacas y conductos de aguas, y la edificación del puente como elemento de articulación y comunicación de las vías externas del territorio emeritense con respecto de la trama urbana, se acometieron tempranamente los trabajos relativos a la dotación de las áreas lúdicas a la nueva fundación. La creación de una regio o zona específica de espectáculos públicos es evidente desde la fundación colonial.Los edificios de espectáculos, teatro, anfiteatro y circo, poseen una posición periférica intencionadamente. Teatro y anfiteatro se articulan en un extremo intramuros, existiendo todavía hoy algunas lagunas a la hora de plantear con rigor la unión de las fachadas externas del anfiteatro y la muralla urbana. El circo, cerca de los anteriores, ya se construye totalmente fuera del recinto urbano, junto a las vías de salida hacia el este. Los tres se ubican en un extremo colonial. Teatro y anfiteatro se trazaron teniendo en cuenta la orientación de las dos viae principales del tejido colonial, decumanus y kardo, con una ligera desviación que se atribuye a motivos topográficos de la zona.En el caso de los teatros son perceptibles dos tipos de esquemas, aquellos que se localizan en pleno núcleo urbano, generalmente junto al foro, o bien otros -como el emeritense- que se sitúan ya en la periferia urbana. Tanto de uno como de otro ejemplo hay sobrados paralelos en la Península y en otras provincias romanas

DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS

La arquitectura teatral en Hispania se define entre época de Augusto y el periodo flavio, en el último tercio del siglo I d.C. La urbanización de los nuevos asentamientos y colonias tiene en el teatro un elemento de cohesión urbana imprescindible.El teatro, como bien lo definieran P. Zanker y P. Gros, permite reunir de forma ordenada y jerarquizada a la población además de servir de espacio introductorio de los cultos dinásticos, previos a la instauración del culto imperial. Por estas razones, los teatros serán los edificios de espectáculos más destacados en toda la primera etapa altoimperial. Posteriormente, a partir de la época flavia, serán los anfiteatros y circos los que recibirán el testigo en el ámbito urbano como espacios de reuniones multitudinarias [Figura 1] [Figura 2].El teatro emeritense, como buena parte de los peninsulares, responde en esencia a los dictados normativos de Vitruvio, que reorganizan la base del teatro griego y le incorporan nuevos elementos, acordes con las necesidades y funciones otorgadas al teatro romano. Las recomendaciones vitruvianas en la orientación del teatro, buscando la mejor salubridad del recinto, se sacrifican en ocasiones en los ejemplos hispanos por motivos económicos; por la utilización escenográfica del paisaje o por el mejor acomodo a las condiciones acústicas, además de las razones topográficas obviamente. Las partes básicas del teatro son cavea y scaena, a las que puede unirse el pórtico tras la escena, porticus post scaenam, como en el ejemplo de Emerita. La cavea, graderío articulado en los tres sectores preceptivos ima, media y summa, se cimenta en parte sobre el llamado cerro de San Albín para ahorrar en esfuerzo constructivo. Adopta forma semicircular y se distribuye radialmente en los tramos o cunei. En sentido horizontal hay que mencionar las citadas separaciones mediante un sistema de pasillos o praecinctiones. El apoyo de la cavea , además del terreno natural para ciertas zonas, se sustenta en el muro externo corrido en la fachada al que salen los accesos de los vomitoria, galerías de comunicación interna.Antes de comenzar el desarrollo de la cavea, el espacio inferior de máxima dignidad era la orchestra, área semicircular reservada al coro y pavimentada con mármoles. Tenía la orchestra emeritense tres gradas de mármol donde se colocaban sillas móviles, subsellia, generalmente elaboradas en materiales nobles dado que se destinaban a senadores y primeras autoridades tanto municipales como provinciales. El acceso a estos sitios de privilegio se realizaba a través de pasillos abovedados, itinera, cuyo exterior se coronaba por sendos dinteles en granito en los que se conservan las inscripciones de la inauguración del monumento, donde se refiere al yerno de Augusto, Marco Agripa, como posible donante del complejo en el año 16-15 a.C. Sobre estos dos corredores se disponían dos tribunales [Figura 3].El graderío inferior, ima cavea, posee veintidós filas de asientos. Se conserva una inscripción, grabada en uno de los escalones de la misma, que indica el espacio reservado para los equites, caballeros. Dice: E X D, lo que algunos han interpretado: equites decem decreto (decurionum). Esta inscripción, y otras reflexiones espaciales, han servido para calcular el aforo del teatro entre 5500-6000 personas. Es complejo pronunciarse al respecto, ya que el sector superior, summa cavea, desaparecido en bastante medida, albergaría un elevado número de espectadores.La media cavea, con cinco filas de asiento como la superior, servía para distribuir a la plebe libre. La summa cavea, graderío final con mayor deterioro en su estado de conservación, es difícil restituirla en su estado primigenio, ya que de ella sólo se recuperaron los siete núcleos de hormigón que formaban su interior, naturalmente recubierto exteriormente por sillería granítica. Estos siete elementos, los únicos que afloraban al exterior antes de excavar el recinto, fueron conocidos tradicionalmente como «Las Siete Sillas», vinculando la tradición popular estos restos al repertorio legendario emeritense. La summa cavea se destinaba a los más desfavorecidos.Desconocemos si el graderío emeritense se remataba, como otros ejemplos del Imperio, por una porticus in summa gradatione, galería anular porticada que daba cobijo al género femenino, precedido por esclavos.La escena se separaba del graderío mediante un elemento constructivo, el pulpitum, decorado con estatuaria y, a veces, epígrafes. Desde este pequeño muro ornamental o proscaenium, con su pertinente contabulatio, se daba paso al foso del hyposcaenium, donde se custodiaban los telones teatrales.El área escénica, tanto el frente -scaenae frons- como el espacio posterior ajardinado -porticus post scaenam- responden bastante bien a los cánones vitruvianos. Posiblemente el frente escénico que hoy contemplamos, plenamente marmorizado y receptor de uno de los más señeros complejos decorativos estatuarios hispanos, no corresponda a la estructura coetánea a la inauguración del teatro. De la primitiva escena monumental, en granito y estuco, apenas quedan restos en la cimentación del podio y en los accesos a los itinera [Figura 4].El frente monumental actual se fecha entre mediados del primer siglo y la segunda centuria. Los grupos escultóricos de la escena reflejan el universo del poder y el divino, mezclándose ambos en imágenes de emperadores y dioses que confluyen en un mensaje común, la exaltación y equiparación de ambos mundos corroboraba con el culto a los gobernantes, el culto imperial.Lamentablemente, no se han recuperado muchos datos epigráficos que nos permiten trazar una secuencia nítida de los dedicantes, patronos y emperadores bajo cuyo mando se efectuaron las varias reformas de la escena emeritense, pero cabe pensar que, siguiendo el patrón al uso, las sucesivas dinastías no escatimaron esfuerzo y medios a la hora de dignificar y dejar huella en un espacio tan emblemático, como tímidamente refieren algunas inscripciones.La porticus post scaenam estaba ajardinada y facilitaba el acceso al interior del recinto mediante sendos laterales. Además de servir como espacio para el esparcimiento, con sus espléndidos jardines, articulaba todo el área trasera del complejo y la ponía en contacto con la trama viaria externa [Figura 5].

EL EDIFICIO TEATRAL COMO REFLEJO DE LA JERARQUIA SOCIAL ROMANA

La distribución hipotética de los espectadores, efectuada recientemente en el plano diseñado por J. Edmondson para la muestra Ludi Romani, respondía a las normas dictadas por la legislación vigente, analizada en el mismo trabajo por J. González. Y posiblemente esta normativa se aplicaba en provincias como Lusitania.La lex Roscia theatralis (67 a.C.) y la lex lulia theatralis (20-17 a.C.) vinieron a establecer la distribución jerarquizada de los espacios teatrales según las categorías sociales y la disponibilidad financiera. La normativa legal quedaba pues tempranamente regulada con estas dos disposiciones. Pero la preocupación por regular la distribución del público en los espectáculos teatrales se remonta varios siglos, como nos refiere detalladamente J. González en su artículo. Será en el 194 a.C. cuando, según Livio, se produzca un primer intento de «ordenar» a los espectadores que, desde hacía ya casi un siglo, veían en peligro su integridad física en ciertos espectáculos.La pirámide social romana en época imperial se dibujaba con toda claridad a la hora de colocarse en el teatro. Las mujeres estaban relegadas a un secundario papel, y su situación en el último lugar, separadas del resto mediante una fila de esclavos en pie, dejaba bien claro su papel social. Algunas de las mujeres de la casa imperial buscaron el subterfugio de acompañar a las Vestales en Roma para escapar de esta arrinconada posición. Cabe imaginar que las esposas de los notables provinciales, muchas de ellas encargadas de los cultos oficiales, buscarían un camino adecuado para dejar constancia de su presencia, y a buen seguro que ello sería con la ayuda de su familia.La indumentaria también fue regulada para evitar errores y, sobre todo, para identificar la escala social y favorecer el incremento de la dignidad de los espectáculos. Las medidas de Augusto procuraron facilitar la accesibilidad de todos los estamentos. Se tuvieron en cuenta las clases emergentes para no herir susceptibilidades y se procuraron erradicar ciertos privilegios que no hacían sino producir desórdenes públicos en estas concentraciones de masas donde los asistentes iban «a ver y ser vistos». No olvidemos que el teatro era un importante acto social de evergetismo, mediante el cual un benefactor procuraba ganarse el favor popular y rentabilizar la inversión en su carrera política.Respecto a este último aspecto, el patrocinio teatral por parte de los ciudadanos romanos, poseemos escasa información para el caso de Augusta Emerita. Sin embargo, para el resto de la Península no son pocos los datos de estos frecuentes casos de evergetismo que cultivaron numerosos aspirantes a una larga carrera política en los territorios hispanos. Hay que diferenciar entre patrocinio destinado a financiar actividades y un segundo destinado a los edificios y complejos teatrales.Aunque en época de Augusto hubo un afanado intento de revitalizar el teatro clásico, y hay un ejemplo hispano en la familia gaditana de los Balbos, sin embargo los patronos preferían otros actos de evergetismo más populares, en el anfiteatro o circo. No cabe la menor duda de que las obras escénicas, ludi scaenici, eran sazonadas con alusiones y referencias a la sociedad del momento, tras la que se envolvían críticas, alabanzas o sátiras al poder establecido.Los grandes evergetas invertían preferiblemente en la construcción, monumentalización o redecoración de cualquier edificio teatral, ya que su obra tenía bastante permanencia y quedaba atestiguada por la inscripción alusiva en lugar destacado y les procuraba honores públicos. Balbo en Gades edificó un monumento imponente para asombro de sus conciudadanos y no sabemos si los ludi que ofreció en la misma ciudad los pagó de su erario privado o del público.La epigrafía emeritense, en concreto las inscripciones de sus dinteles alusivas a Marco Agripa, yerno de Augusto, nos lo presenta como el gran patrono colonial, hacedor de este monumento y, sin duda, benefactor del complejo.La frecuencia, entidad y coste de estos programas lúdicos públicos era muy variada. Hay documentación peninsular al respecto de la legislación y organización de los juegos, y sobre ella se vislumbran aspectos tan lógicos como la mayor carestía de unos espectáculos frente a otros, la popularidad de los mismos según la frecuencia, etc.El perfil social de los patrocinadores de estos espectáculos es diverso. Naturalmente abundan los del ordo decurionum. Teniendo en cuenta la importante carga ideológica de los juegos, los sacerdotes del culto imperial eran un colectivo mayoritario en la organización de los mismos [Figura 2]

PROPAGANDA POLITICA EN EL RECINTO TEATRAL

Como referimos en líneas anteriores, el teatro era una suerte de microcosmos que plasmaba la escala social en toda su estructura, y los poderosos veían en este espacio un espléndido telón de fondo para desplegar cuantos mensajes desearan hacer calar sobre sus conciudadanos.El culto imperial se vio tempranamente asociado al teatro. En el edificio emeritense se dispuso un recinto específico, dentro del peristilo ajardinado o porticus post scaenam, que conocemos como aula sacra. En esta habitación, que simbólicamente estaba alineada en el eje axial del frente escénico, coincidiendo con la valva regia, se localizaron las estatuas retrato de un grupo imperial. Se trata del conocido retrato capite velato del fundador de la colonia, Octavio Augusto, y de su sucesor e hijo adoptivo Tiberio, así como un joven príncipe de la dinastía julio- claudia, tal vez Druso o Nerón.Las estatuas formaban uno de esos grupos dinásticos que se expandieron por todo el Imperio en el primer siglo como excepcional vehículo de propaganda política. Se trataba de mostrar a los garantes del Imperio, a los grupos familiares que, de este modo, cerraban cualquier duda al respecto de los problemas de sucesión y de la incertidumbre que la desaparición del gobernante había planteado desde tiempos ancestrales. Augusto, en el trío estatuario emeritense, muestra a su hijo adoptivo como la continuidad de su línea en un futuro inmediato y al joven príncipe como la seguridad y esperanza del futuro algo más lejano. Todo un mensaje político.El frente escénico, con su monumentalidad y posición privilegiada, fue otro de los marcos más destacados para desplegar el repertorio de imágenes. De un lado estaban los dioses, con sus atributos y dimensión sobrehumana, colocados posiblemente en el segundo cuerpo de escena como si de un Olimpo simbólico se tratara. De otra parte, aunque siempre interconectado con la esfera divina, se abría un ciclo imperial que tenía distintas plasmaciones. Se nos mostraba al emperador divinizado, tipo Júpiter, en todo su solemne aspecto e idealizado. También se colocaron estatuas de emperadores en traje militar, estatuas que calaban por su denso mensaje en un territorio y una colonia donde la presencia militar era más que arraigada. Estos programas estatuarios parece que estuvieron presentes desde la inauguratio del monumento, y que alcanzaron su máximo apogeo en el segundo tercio del siglo I d.C. [Figura 4].Dentro de la estructura de la cavea, exactamente en la base de la ima cavea, se alojó un sacrarium, es decir un espacio acotado con epígrafes y estatuillas de lares y genii consagradas al emperador. La inscripción monumental refiere el año 105 d.C. como fecha de ejecución de este nuevo espacio en el complejo teatral, en pleno reinado de Trajano. Los elementos decorativos, relieves con amontonamientos de armas, se ajustan a la perfección con la ideología dominante de este ciclo imperial, y especialmente en su vertiente pública cultual.Actualmente estamos trabajando sobre una nueva hipótesis en relación al culto imperial en el teatro emeritense y su plasmación en imágenes en época constantiniana. Se trataría de asociar sendos fragmentos colosales de una estatua militar imperial, aparecidos en las excavaciones del teatro, con una posible efigie colosal de Constantino que creemos iría situada sobre un pedestal en la fachada externa del teatro, concretamente en el punto de confluencia de las fachadas de teatro y anfiteatro. El modelo hemos de buscarlo en la propia capital del Imperio, donde la estatuaria colosal constantiniana no hace sino recoger el testigo de las obras altoimperiales que acapararon los espacios públicos de foros, templo y edificios de espectáculos. En esta línea se ha de señalar el paradigmático coloso de Nerón como prototipo que marcaría una serie, y su ulterior recuperación frente al anfiteatro flavio, el Coliseo de Roma.

LOS PROTAGONISTAS DEL ESPECTACULO EMERITENSE

A pesar de que no es abundante la información al respecto de estos personajes que vivieron y trabajaron por y para el teatro, los documentos emeritenses nos ofrecen algunos datos de cierta calidad e interés informativo.Es sabido, la profesión teatral apenas poseía reconocimiento en la Antigüedad, pero no es menos cierto que las mujeres, dentro de esta general valoración, ocupaban el escalafón inferior. Los prejuicios sociales al respecto de la profesión se han mantenido en nuestras mentalidades, abandonándose afortunadamente hace ya bastantes años.En una sencilla placa en mármol, posiblemente como cubierta de su austero y pobre enterramiento, se recuerda a la persona de Cornelia Nothys, y son dos compañeros de la compañía teatral, Sollemni y Halyi, los que le dedican la inscripción. Esta mujer, que no sabemos si fue o no emeritense, se ganaba la vida como secunda mima, dentro de una grex teatral, cuyos componentes poseen raigambre oriental, a juzgar por sus denominaciones [Figura 6].Otro documento emeritense, un epígrafe, es un pedestal de tipo herma, ya que llevaría la caja para aplicar el retrato posiblemente en bronce del difunto, alude a un tibicen llamado Quintus Vibius Fuscus. Estos músicos, tocadores de la tibia, solían intervenir en los cortejos ceremoniales, procesiones y representaciones teatrales. Su actividad era bastante solicitada, y no son pocas las representaciones relivarias e iconográficas de variados tipos que incluyen a estos profesionales. En este caso, cabe imaginar que este tibicen actuaría en las representaciones teatrales emeritenses.Otros componentes formarían la empresa teatral, si cabe este término. Estas compañías ¡as formaban diferentes miembros, que estaban especializados en un espectáculo y eran contratados por los editores de los juegos. Los grupos teatrales formaban las greges scaenici, que podían ser de propiedad estatal o privada.Las compañías teatrales eran pequeñas y privadas, las formaban personas de la servidumbre y esclavos, que solía representar varios personajes en la misma obra. No se conocen, al contrario que en la gladiatura o el circo, compañías que actuasen a nivel imperial sino solamente a nivel regional.La cartelera de las representaciones teatrales se solía regular mediante la contratación y determinadas contraprestaciones que se han estudiado a través de los textos antiguos de los propios autores teatrales como Plauto o Terencio. Se solía alquilar la escenografía y el atrezo de la puesta en escena. También se alquilaban los artistas del espectáculo. Como los actores eran esclavos o libertos pertenecían a un dominus, propietario, que era quién recibía los beneficios del negocio. Además, los actores debían estar siempre disponibles para él, aunque ya no le pertenecieran.En síntesis el hecho teatral se organizaba mediante el compromiso contraído por un personaje público, ya fuera un magistrado o el propio emperador en el Imperio, para la celebración de cualquier conmemoración o evento de ludi scaenici. El erario público y el patrimonio personal servían para financiar dichos actos. Generalmente varios funcionarios públicos ponían en marcha el espectáculo, pero esencialmente el gerente, quien se encargaba de contratar los servicios. La selección de las obras corría a cargo de otros profesionales, literatos y personas con mayor juicio crítico para valorar la calidad de las piezas. Otros intermediarios entraban en liza para el alquiler de los elementos de la obra. Un pregonero anunciaba el espectáculo por la población. El acomodador se encargaba de colocar a cada cual en su lugar y, finalmente, la compañía de actores daba comienzo a la representación.

viernes, 22 de agosto de 2008

Festival de Teatro de Merida

Fotografria del Teatro Romano iluminado para una de las multiples representaciones de teatro clasico que se celebran durante el verano y que son un atractivo turistico añadido a esta impresionante ciudad, que en tiempos pasados fue llamada "la pequeña Roma".

BREVE HISTORIA DE MERIDA

Ciudad de Emerita Augusta, en Mérida, Badajoz.

Plano de Emerita Augusta sobre el actual,donde aparecen los restos más importantes.Presione para ampliarlo.

La ciudad romana fue fundada en el año 25 a.C. -Emperador Augusto- por el Legado "Publio Carisio", para que sirviese de retiro a los veteranos de las "V Alaudae" y "X Gémina" legiones que habían luchado en las guerras cántabras. A pesar de estar situada en una zona poco romanizada y rodeada de tribus: Vettones, Túrdulos, y Lusitanos, pronto empezó a ser un foco importantísimo de la región con casi 50.000 habitantes. Su ubicación era perfecta: al estilo de las "ciudades-puente" romanas -Córdoba, Toluse- se situó al margen del río Guadiana y en la confluencia de importantes vías de comunicación. Las colinas que la circundan no solo la protegen, si no que son el sitio perfecto para la construcción de grandes edificios públicos -Teatro y Anfiteatro-. Cerca existían manantiales de agua, materias primas de construcción, tierras productivas, bosques... Todo esto unido a que la planimetría de la ciudad era perfecta, con calles perpendiculares en toda la extensión de la ciudad, contribuyó a que Emerita Augusta se convirtiese en una de las ciudades romanas más importantes.

Estatua del Teatro

Su crecimiento fue importantísimo, pasando pronto, a ser la capital de la Lusitania, una de las tres provincias en que se dividía a la Hispania Romana. En el año 15 a.C., Marco Agripa dona el Teatro como legado a la fundación de esta provincia y de su capital, acometiendo, además, otras grandes obras de acondicionamiento. Para entonces ya se había construido la murralla y planificado urbanamente la ciudad con su Kardo maximus, Decumenus y con el Foro Municipal en el se ubican los templos de culto Imperial: de Diana y de Marte. Solo siete años más tarde se termina em Anfiteatro, edificado junto al Teatro, aunque sus sucesivas modificaciones alargan sus obras hasta el S.I. También se construyen en esta época el circo, los puentes sobre los ríos Barraeca y Anas, las cloacas, los acueductos, etc. Hacia el año 50 se crea el nuevo Foro Provincial, recinto porticado al que se accedía por el “Arco de Trajano”. En este siglo se acometen varias obras de acondicionamiento y comunicación en el Teatro y en el Anfiteatro.

El llamado Arco de Trajano

La influencia de los emperadores de Italica, Trajano y Adriano, hizo que la ciudad prosperase en todos los aspectos, social, económica y culturalmente. Las construciones de las vivendas de la alta sociedad -Domus- se realizan con materiales lujosos. Son de destacar las domus de la "Alcazaba” y del “Mitreo". Históricamente es de relatar el martirio de Eulalia dentro de las persecuciones cristianas del fin del siglo III y comienzos de IV. En esta época se remodelan o construyen nuevas domus como la Casa de los mármoles o las Casa del Teatro. Más tarde, las reformas de Diocleciano confieren a Emerita Augusta la categoría de metrópoli como centro de comunicaciones y residencia de autoridades. Las persecuciones romanas a los cristianos cesan en el año 313 tras el edicto de Milán, redactado con participación de eminentes cristianos emeritenses. Actualmente la ciudad nos ofrece una numerosa serie de importantísimos restos:

La muralla. Edificada en tiempos de Augusto, fué ampliada más tarde para incluir en su interior al teatro y al anfiteatro. Nos quedan los restos de 5 puertas y de 7 torres. Su estructura, la habitual de las murallas romanas, consiste en dos muros de "opus incertum" o de opus quadratum, según la zona, con un relleno de piedras y tierra mezcladas con cal.

El Teatro. Uno de los teatros romanos mejor conservados de la península. FICHA BÁSICA

El Anfiteatro. Situado muy cerca del teatro tiene de dimensiones considerables. FICHA BÁSICA

El Circo. Importantes restos en un estado de conservación muy aceptable para este tipo de construcción. FICHA BÁSICA

Foro Municipal:

Templo de Diana. Ejemplo de templo períptero y hexástilo. FICHA BÁSICA

Pórtico del Foro. De reciente descubrimiento sería realmente uno de los límites del foro. Los restos pertenecerían a una construcción porticada que delimitaria el conjunto foral. Estaba decorado con numerosas esculturas colocadas en hornacinas, y soportado por columnas corintias.

Hipotética planta delTemplo del Foro Provincial.Presione para ampliar.

Foro Provincial:

Arco de Trajano. Posiblemente la entrada principal de este foro provincial, dedicado como el foro municipal, al culto imperial. Su nombre es totalmente arbitrario ya que no se sabe con certeza su época de construcción. De fábrica de sillares de granito recubiertos de mármol. Mide 5,70 m. de ancho, 8,60 m. de amplitud -luz del arco- y 13,8 m. de altura.

Templo basilical. Los restos del que fuese un gran edificio de función desconocida. Podemos describir un podium de 3,10 m. de altura, 8 m. de anchura y 15 m. de longitud. El estado en que se encuentra es deficiente -parte de la ciementación- ya que se edificaron numerosas viviendas sobre él.

Las Termas.

Piscina de las ermas de Alange

En la ciudad se han localizado conjuntos termales tanto públicas -thermae- como privadas -balneum-. Se empezaron a construir en el S.I a.C. y continuaron mejorandose y creandose nuavas hasta el S. IV. En la calle Baños se encuentran unos restos de termas públicas. Otros conjuntos tienen la particularidad de estar duplicados, un ala para hombres y otra para mujeres.

Termas de Alange. Situadas a 18 Km. de la ciudad se encuentra este importante conjunto termal, al que acudían numerosos miembros de la alta sociedad romana de Mérida. La planta de estas termas es rectangular, de 33 m. por 16 m. de lado. Interiormente se compone de dos cámaras circulares, muy parecidas, de 11 m. de diámetro y más de 13 m. de altura, coronadas por una cúpula con "oculus", apertura superior de ventilación e iluminación. En su centro se ubica la piscina con gradas perimetrales de acceso y asiento. Su estado de conservación es excepcional y continuan en uso.

Viviendas:

Domus del Anfiteatro. FICHA BÁSICA

Domus del Mitreo. FICHA BÁSICA

Planta de la Domus del Teatro.Presione para ampliar.

Domus de la Alcazaba. Tipo de casa con un peristilum -patio porticado- como eje de distibución de las estancias. Es de resaltar un triclinium pavimentado con "opus sectile" enfrentado con una exedra situada en un gran estanque del patio. Su datación es confusa, -probablemente del S.I- ya que se modificaría en muchas ocasiones, siendo de las últimas, en sl S.IV la mayoría los restos recuperados.

Domus de la Huerta de Otero. Otra típica casa romana con peristilum a dos niveles como elemento de distribución. Además de este patio nos quedan restos de los pasillos con mosaicos y paredes con pinturas. Tenía una gran zona termal privada distribuida en dos pisos.

Domus del Teatro. De época más tardía, esta domus se localiza detrás de la escena del Teatro, al oeste del gran jardín porticado posterior al mismo. Alrededor de un patio -peristilum- se abren las habitaciones, dos de ellas, con ábside -stibadeion-. La mayor de estas estancias tiene pinturas murales, lo que confundió -además del ábside- a los investigadores en un principio, ya que se la consideraron una basílica, deducción actualmente desechada.

Domus de los Mármoles. Una gran vivienda de época tardoromana, situada directamente e la muralla, ya que una de sus fachadas esta incluida en ella. En sus otros laterales linda con el Kardo maximus y con una de las puertas. Se distribuía mediante un gran patio -peristilum-, solado de pizarra y mármol blanco, con un pasillo perimetral al que comunicaban las habitaciones, algunas de ellas con abside. También se observan restos de termas.

Acueductos:

Acueducto de San Lázaro. FICHA BÁSICA

Acueducto de Los Milagros. FICHA BÁSICA

Presa de Cornalvo y acueducto de Aqua Augusta. La presa se contruyó en tiempos de Augusto con una estructura central de hormigón revestida de sillarejos escalonados de granito. Toda la construcción venía reforzada en el exterior por una gran pendiente de tierra a modo de contrafuerte -espaldón-. El dique medía unos 220 m. de longitud, 18 m. de altura y 3,50 m. de anchura superior. El acueducto que conduce el agua hasta la ciudad -16 Km.- era un tunel de manpostería con boveda de cañon, que se convertía en un canal sobre arcos para salvar las depresiones.

Puentes:

Puente sobre el Guadiana. FICHA BÁSICA

Puente sobre el Albarregas. Realizado en la misma época que el del Guadiana, este pequeño puente mide 145 metros de longitud y unos 7,00 m. de ancho. Situado en la Vía de la plata, es la continuación del Kardo Maximus de la ciudad y en las proximidades del acueducto de los milagros. Posee cuatro arcos de medio punto -de 5,30 m. de luz- y dos vanos adintelados de desagüe en un lateral. Destacaremos el aspecto macizo de toda la construcción, es especial de las pilas, que carecen de tajamares. También es de resaltar la posición oblicua sobre el cauce del río, lo que implica una mayor fuerza sobre las pilas. Esto puede ser debido a el escaso caudal, o la variación natural del su curso.

Puente sobre el Albarregas

Puente Alcantarilla

Puente Alcantarilla. Un pequeño puente de un ojo, de solo 7 m. de longitud y 4,30 m. de anchura. De fábrica de opus caementicium -hormigóm- y recubieto de de opus mixtum: ladrillo y piedra.

Dique bajo el muro de la Alcazaba" type="#_x0000_t75">Dique bajo el muro de la Alcazaba

Otras obras de ingeniería:

Alcantarillado. Toda gran ciudad romana estaba provista de una red de cloacas eficiente para desaguar tanto las aguas sucias como la de lluvia. Habitualmente se trazaba debajo de la red de calles y en Mérida constaba de 13 cloacas que desembocaban en el Guadiana y una, en el río Albarregas.

El dique de contención del Guadiana. Se construyeropn una serie de defensas de contención para evitar la inundación de algunos barrios en las crecidas del río. De fábrica de hormigón revestido de sillares almohadillados similares a los del puente. Parte de la alcazaba árabe se construyó encima de estas defensas, siendo precisamente este, el tramo mejor conservado.

LAS NIEBLAS DE LA MARTIR

Todo emeritense sabe qué son “las nieblas de la Mártir”, esas brumas propiciadas por el río que aparecen puntualmente por la ciudad., casi de una manera continua, en torno a la festividad de la Patrona. Decía el escritor extremeño Pedro de Lorenzo, al referirse a este típico fenómeno de nuestra climatología: “Todo en Mérida incluso las brumas del río, nieblas de la Mártir- se acoge a la advocación de Olalla” y es verdad: son tan nuestras que muchos no concebimos los días del tiempo de Santa Eulalia sin que la querida presencia de ellas, aunque sean a veces molestas, aunque para los reumáticos no sean precisamente beneficiosas, pero todos las damos por buenas porque son consustanciales a nuestro paisaje.

Y, además, nos recuerdan a uno de los episodios ocurridos con motivo del martirio de la Santa, referido por el calagurriano Marcial en la estrofa 36 de su himno: “He aquí que el invierno glacial arroja nieve y cubre todo el foro, envuelve también en los miembros de Eulalia que yacían bajo la fría bóveda celeste, haciendo las veces de una capa de blanco lienzo”. No es la nieve sino la niebla en este caso, la que se presenta simbólicamente para cubrir amorosamente los miembros despedazados de la doncella y eliminar así el oprobio buscado por sus verdugos.

Así las cosas, la ciudad con su temporal envoltorio ve cambiar su fisonomía radicalmente: el río apenas se ve y menos la orilla izquierda, las calles y los rincones tradicionales de la ciudad ofrecen nuevas visiones.

Un buen amigo mío, D. Manuel de la Barrera Ocaña, que fue durante muchos años fotógrafo del Museo Nacional de Arte Romano, me comentaba un buen día al recordar conmigo estos tiempos, lo sobrecogedor del ambiente emeritense en estos días. Él lo notaba especialmente cuando pasaba por el solitario parque de López de Ayala camino del chalet de su tío D. Abelardo Barrera situado en la entonces afueras de Mérida, hoy avenida de Juan Carlos I. La soledad del hermoso parque, las hojas caídas en el suelo y la niebla que invadía todos los rincones antes de provocarle algún lógico temor, le emocionaban al considerar familiar ese ambiente.

Es la misma impresión que sentíamos de niños en los paseos, por la ciudad y el campo, con mi padre a quien tanto le atraían los días de niebla siempre en el recuerdo de sus queridas tierras del norte, de las brumas de su llanada alavesa. Conservamos en casa varias fotografías que le gustaba hacer en esos días y que recoge hermosas instantáneas de la calle Holguín, de la calle de Sancho Pérez en la que se adivinaba, al final, la entrañable mole del convento de Santa Clara o el Paseo de Guadiana, hoy convertido en una avenida y antes en un paseo semi rural con una explanada, en la que instalábamos los niños de los alrededores nuestro campo de fútbol, con el riesgo, siempre presente en tener que recoger más de una vez de las aguas la pelota o el balón de cuero. Una explanada que, también, era aprovechada en estos días decembrinos para la instalación de atracciones de feria bien celebradas por nosotros, las voladoras, las barcas, los coches de choque con posterioridad y, rara vez, algún circo, o teatro de variedades que pasaba con nosotros las navidades.

No menos hermoso era, y lo sigue siendo, contemplar, y a veces sólo adivinar, los altos pilares del acueducto de “Los Milagros”, llamados así por el elemento popular emeritense por considerar ciertamente milagroso que se mantuvieran aún enhiestos, entre la niebla, que llegaba a aumentar su majestuosidad, de su ministerio, como verdadero “Puente del Diablo” tan presente en la tradición española.

En el campo, la niebla ofrecía también matices bien sugerente que a nosotros nos gustaba contemplar con deleite. Un atardecer me sorprendió en el campo, en el “Prado Viejo”, una espesa niebla que poco a poco fue apoderándose cambiándolo todo y llenándolo de misterio. Me ví, sin querer, sumido en profundas meditaciones provocadas por la situación y no pude por menos que describir el fenómeno y lo que yo experimentaba en cada momento:

Va cayendo la noche con su carga de soledadblanquean los campos con suspiros de silencio.Las sombras se hacen eternas como las horas de los hombres.

La niebla goza en ollas y arroyos, tiñe de misterio el contorno. A veces me pregunto que habrá detrás de la niebla: ¡Posiblemente sólo yo!

Y cómo decíamos, y seguimos diciendo: ¡Mañanita de nieblas, tarde de paseo! Y así sucedía, tras la niebla se abría el día y dejaba salir el sol. Pero, en ocasiones eran días de niebla: Mérida se convertía en un pequeño Londres victoriano.

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)